在中国水彩画的发展历程中,上海画家陈希旦是一个值得被记住的名字。

成名于上世纪50年代的他,在水彩画领域独树一帜:既是上海全华水彩艺术馆馆长、深圳水彩画会会长,也是巴黎国际艺术城注册艺术家、澳大利亚水彩画协会荣誉会员、英国伯明翰唯一中国籍水彩画会会员。

他还是世界上迄今为止唯一一个水彩画双年展——上海朱家角国际水彩画双年展的策展人和推手,承载着实现中国水彩画走出去的“中国梦想”。

2011年,时年76岁的陈希旦曾在上海接受解放日报的专访,细聊他的水彩人生(《陈希旦:水彩画里的中国梦》刊发于2011年5月6日解放日报)。时隔十四年,上海朱家角全华水彩艺术馆迎来“全华水彩艺术馆20周年·陈希旦90华诞水彩画作品展”,这位中国水彩画大家在他的90岁个展之际,再次接受解放日报·上观新闻的专访。

14年弹指,陈希旦的水彩艺术更为精进,而水彩画的“中国梦”也更为具象了。

陈希旦近影

陈希旦近影

从“自由王国”到“生活日常”

走进位于朱家角的上海全华水彩艺术馆,展厅里首先映入眼帘的是一系列充满活力的城市景观与自然风光。与十四年前相比,陈希旦的作品在保持其一贯风格的同时,色彩运用更为大胆,光影处理更加自由。

展览展出了陈希旦近年来创作的50幅新作,这些作品以其明快的色彩、流动的笔触和独特的“干湿结合”技法,向观众展示了一位九旬老人对艺术不减的热情与创造力。“90岁还能画出如此明艳的颜色,让人感叹。”现场一位水彩画家的评价道出了许多观众的心声。

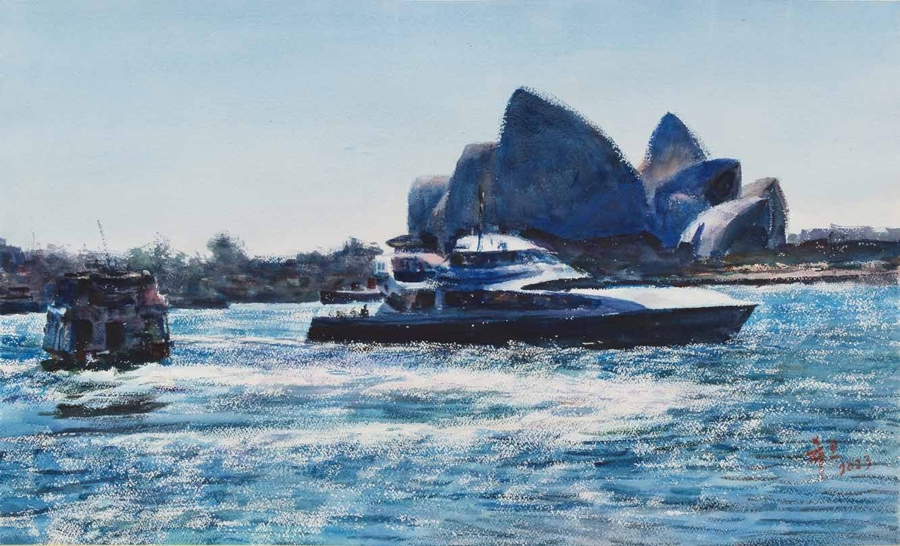

陈希旦擅长用一支“大白云”国画毛笔,通过湿画法表现天空的辽阔,用大面积纯色制造视觉对比,暗部细节处多用叠色,留白处则常用枯笔一扫而过。这种技法使得作品既保持了水彩画特有的清新流动感,又通过精准的用色和强烈的明暗对比,创造出令人印象深刻的视觉冲突。特别值得一提的是,他对水面波纹和阳光透射效果的独特处理。有些作品远看具有油画的厚重感,近观则能体会到水彩的灵动之美,这种效果源于他对印象派光影处理方式的巧妙借鉴。

展览现场

展览现场

十四年时光,对于一个艺术家而言,足以带来创作心态与风格的显著变化。2011年接受采访时,陈希旦曾形容水彩画创作如同进入“自由王国”,可以“随心所欲、无所顾忌地去享受人画交融的愉悦”。当被问及如今的艺术心态时,他的回答更为朴实:“现在,每天画画就是我生活的一部分,它让我的生活更有意义,更快乐,更自由。”这种从"自由王国"到“生活一部分”的表述转变,折射出艺术家与绘画关系的深化——艺术是融入日常的存在方式。

陈希旦近年来居住在澳大利亚,尽管年事已高,依然坚持创作,体力允许时直面自然写生,不便时则参考照片,但所有作品都“从生活中来”。

在艺术风格上,陈希旦近年作品展现出更为放松的笔触和更为主观的色彩运用。他不再拘泥于严格的写实再现,而是更加注重表达个人对景物的情感反应。这种变化部分源于年龄增长带来的体力限制,但更多是艺术探索的必然结果。正如他在采访中所言:“随着年龄的变化,想法会有变化,画画的目的和方法也必然会有变化。”这种自然而然的风格演进,体现了一位成熟艺术家对自我突破的不懈追求。

悉尼港

悉尼港

正午阳光

正午阳光

从“小画”到“百花齐放”

对生活的热爱与艺术的执着,贯穿了陈希旦长达70余年的水彩画生涯。1953年开始学画的陈希旦,也见证了新中国水彩画从“屈指可数”到“成千上万”的发展历程。

在开幕致辞中,他写道:“50年代,上海是中国水彩画家最多的地区,大约有十几人,包括李咏森、钱延康、雷雨、沈紹伦等,其他地区人数非常少。”而今,中国水彩画已在世界舞台上占据重要地位,这种变化让这位九旬老人感到欣慰。

作为中国水彩画发展的亲历者和推动者,陈希旦对这门艺术在当代的地位变化有着深刻见解。十四年前,他曾感叹水彩画常被视为“小画”,像“卡拉OK”一样人人可试但难求精进。如今,面对中国水彩画“百花齐放”的局面,他欣慰表示:“现在画水彩画的人多了,高等院校专业培养和民间自学成才,各种风格,各种表现手法百花齐放。”在他看来,水彩画既能“气势蓬勃地展现时代风貌”,也适合“进入普通家庭”,这种双重特性正推动着水彩艺术的普及与提高。

值得一提的是,陈希旦对中国水彩画"走出去"的战略始终抱有坚定信念。作为上海朱家角国际水彩画双年展的策展人,他曾通过这一平台将中国水彩画推向世界。当被问及十年来的成果时,他谦虚地将希望寄托在年轻人身上:“现在国家开放,年轻人敢想敢干,我们老一辈的人希望他们走出去,请进来,为水彩画的国际交流再上一个台阶。”

上海外滩

上海外滩

水乡傍晚

水乡傍晚

从“上海弄堂”到“世界舞台”

上海,这座陈希旦土生土长的城市,在中国水彩画史上占据着不可替代的位置。陈希旦说:“中国的水彩画历史要从一百年前说起。当时,水彩画从上海土山湾一带由英国传教士传入。”这座最早对外开放的城市,成为中国水彩画发展的摇篮。新中国成立后,上海汇聚了全国最优秀的水彩画家,奠定了上海在中国水彩画界的核心地位。

陈希旦的艺术人生与上海这座城市紧密相连。二十岁出头时,他的作品便与许多资深画家之作一起被上海人民美术出版社选中出版。对城市景观情有独钟的他,走遍了上海的大街小巷,用画笔记录下这座城市的灵魂与脉动。在他的笔下,上海不仅是地理空间,更是一个充满艺术可能性的精神家园。这种对城市的深情回望,使他的作品超越了简单的风景描绘,成为城市记忆的艺术载体。

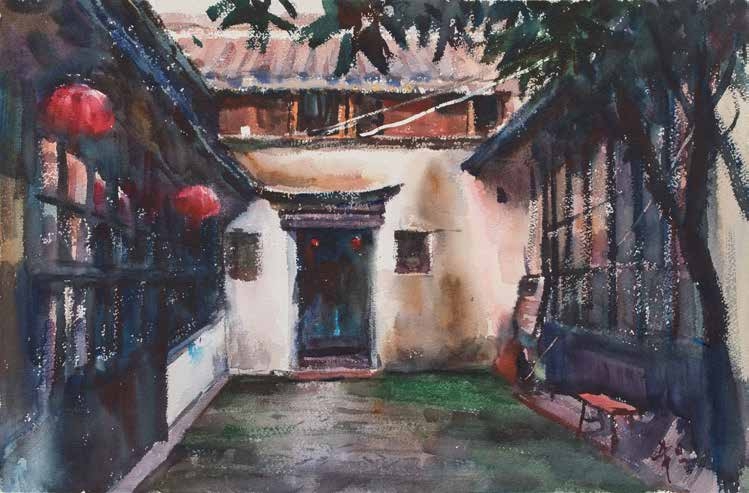

上海与朱家角,在陈希旦的艺术生涯中占据着特殊位置。他一生钟情于上海城市景观,曾走遍大街小巷用画笔记录都市风貌;而朱家角古镇则成为他连接中国水彩与世界的重要纽带。对于这个江南水乡,他充满感情:“朱家角对我来说是永远的重点,她本身就是水与艺术的体现。”

2006年,陈希旦在朱家角创立了全华水彩艺术馆,这一创举源于一个朴素而深刻的思考:“中国好的水彩画都流到外面去了,我们自己想看时要去哪里看呢?”艺术馆的成立填补了中国没有专业水彩艺术机构的空白,而选址朱家角这一江南水乡,则体现了艺术家对“水”与“彩”关系的深刻理解。正如陈希旦所说:“水彩,水乡,彩色。所以我觉得水彩画放到朱家角是非常合适的。”这种地理与艺术的完美契合,使朱家角成为中国水彩画的新地标。

老宅

老宅

不仅朱家角成为中国水彩画的新地标,全华水彩艺术馆的“入驻”也给作为古镇的朱家角的文旅带来了新的发展机遇。一位朱家角镇当地人士说:“一个发展中的古镇不仅应该有吸引人过来的底蕴特质,更需要有能让人停留下来且愿意常来的人文环境。这些年来,全华水彩馆给朱家角带来了更多的后续效应。”

朱家角国际水彩画双年展的创办,是陈希旦艺术生涯的又一里程碑。作为目前全世界唯一一个水彩画双年展的策展人,陈希旦实现了“100年前,水彩画从上海走进中国,100年后的今天,中国的水彩画从上海朱家角走向世界”的历史跨越。几届双年展吸引了几十个国家的画家参与,这些画家“通过朱家角进一步了解了中国的水彩世界,也把中国人对水彩的热爱传达给了他国的人们”。这种双向交流也确立了中国在水彩艺术领域的国际话语权。

十四年前,陈希旦将水彩画比作“轻音乐”;如今,他依然坚持这一美学定位:“是的,她是美妙灵动的轻音乐。”这种对水彩画本质特性的坚守,反映了他对艺术形式自律性的深刻理解。在他看来,水彩画不必追求油画的交响乐效果,而应发挥自身透明、流动、即兴的特质,如同轻音乐般给人以轻松愉悦的审美体验。

作为全华水彩艺术馆的创始人,陈希旦对民间艺术机构的作用有着独到见解。当被问及馆藏数字化或全球化推广计划时,他坦承:“我老了,心有余而力不足了。希望年轻人能干得更好。”这种实事求是的态度,既体现了高龄艺术家的豁达,也表达了对后继者的殷切期望。

十四年后再访陈希旦的艺术世界,我们看到的不仅是一位坚持创作的水彩画大师,更是一位将艺术融入生命的实践者。从“自由王国”到“生活一部分”,从为“小画”正名到国际交流,从上海弄堂到世界舞台,陈希旦用九十年人生和七十二年画笔,谱写了一曲动人的“水彩人生九秩华章”。正如展览前言所写:“九十华诞,不是终点,而是艺术生命的新起点;五十幅新作,不是总结,而是探索旅程的最新驿站。”

开幕式现场

开幕式现场

杜德配资-查询配资平台-配资平台最新消息-普通人炒股票如何加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。